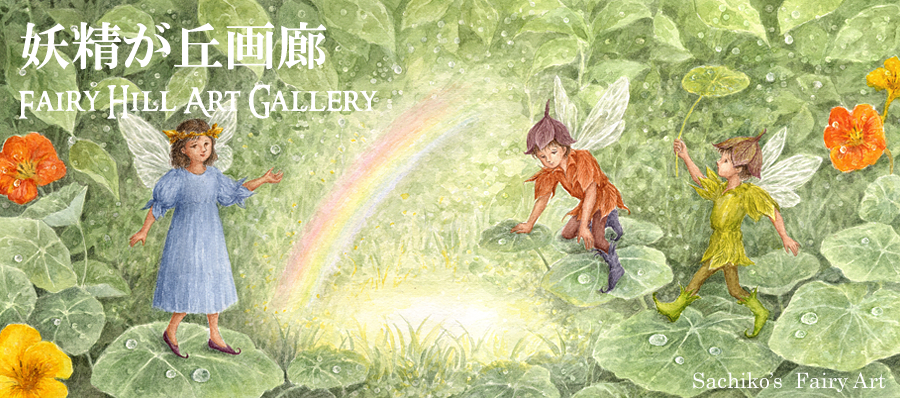

妖精が丘画廊 FAIRY HILL ART GALLERY フェアリーアート 妖精 絵本 妖精画 Märchen 水彩 ポストカード

愛すべき妖精たち.....

外なる自然界と、わたしたちの内なる世界が、

鏡のように映しあうところ...

そのあわいに、彼らは棲んでいます。

物質でできたからだを持たず、肉体の目には見えないけれど、

彼らのはたらきなしには、花は彩られず、香らず、

そして、人間はほんとうの人間でいることができません。

人間は、彼らといのちをわかち合っているからです。

そうしてずっとずっとはるかな時をさかのぼっていくと

わたしたちは、同じ淵から生まれたのです。

すべてがひとつだった、あの源から.....

☆ブログ更新中です。

2025. 6.13 〈グリム童話の世界〉に「雪白と薔薇紅」を追加しました。

2025. 4.14 〈グリム童話の世界〉に「ガチョウ番の娘」を追加しました。

2025. 2.11 〈グリム童話の世界〉に「星の銀貨」を追加しました。

2024. 10. 9 〈ギャラリー1〉に「鬼の灯」を追加しました。

2024. 8. 1 〈グリム童話の世界〉に「赤ずきん」を追加しました。

2024. 5.27 〈ギャラリー1〉に「Lavender's blue」を追加しました。

2025. 6.13 〈グリム童話の世界〉に「雪白と薔薇紅」を追加しました。

2025. 4.14 〈グリム童話の世界〉に「ガチョウ番の娘」を追加しました。

2025. 2.11 〈グリム童話の世界〉に「星の銀貨」を追加しました。

2024. 10. 9 〈ギャラリー1〉に「鬼の灯」を追加しました。

2024. 8. 1 〈グリム童話の世界〉に「赤ずきん」を追加しました。

2024. 5.27 〈ギャラリー1〉に「Lavender's blue」を追加しました。

Copyright (C) 2018-妖精が丘画廊 Sachiko Hinokawa All Rights Reserved. design by

Copyright (C) 2018-妖精が丘画廊 Sachiko Hinokawa All Rights Reserved. design by